空き家ってどうなっているのか、どうしようとしているのか 想像以上の空き家が有るのですが、どう読んだらいいのでしょう。 調べてみました。

- 国のデーター

- 今後の方針、国や地方

- 民間の動き

1、国のデーター

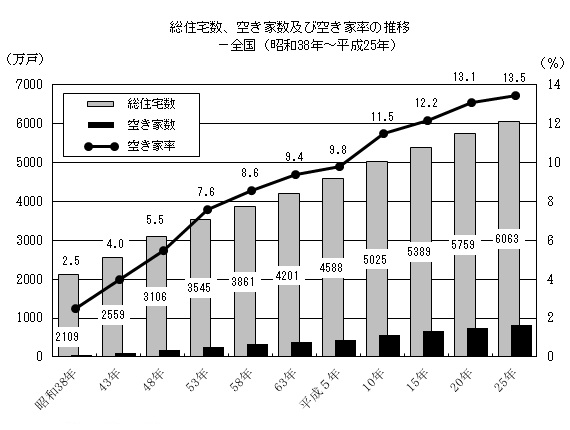

総務省が調べているようです。27年の資料では調査周期の関係で25年の統計結果が表示されていました。このグラフを見れば今後の推移も見えそうです。

平成25年住宅・土地統計調査(速報集計)結果の要約(総務省統計局)

ここに興味深いグラフが有ります。

町にいっぱい空き家が有る!

ということですが、グラフを見ると総住宅数がこれだけ増えていて、それに同期して空家数も空家率も増えているのです。

四半世紀、25年前と比べて平成25年は

- 総住宅数は1862万戸増えて

- 空家数は394万戸増えた。(788.19-394 = 394.19) 倍になった。

- 空家率は9.4%から13.5%へと4%増えた。

ということです。

25年前40軒だった町内で考えると

40軒に4軒は空き家、最近は家が60軒に増えてそのうち9軒が空き家になった、という事のようです。

家が20軒増えて空き家が5軒増えた。

25年間に人が住んでいる家は36軒から51軒に増えた。

と、いうことも出来そうです。

気づかないですね。

実際には旧市街地や中山間地から郊外の住宅地や旧市街地のマンションに移動しているのですが。

2、今後の方針、国や地方

国の法律

住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 – 国土交通省(PDF)

以下、一部抜き出します。

空き家の定義: 「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2 条 1 項)

●「特定空家等」とは、

① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等をいう。(2 条 2 項)

●特定空家等へは以下の対応が可能に

・措置の実施のための立入調査

・指導→勧告→命令→代執行の措置

●空家等についての情報収集

○ 市町村長は、

・ 法律で規定する限度において、空家等への調査(9 条)

・ 空家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用(10 条) 等が可能

○ 市町村は、空家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力(11 条)

3、民間の動き

一連の法改正を踏まえ、ダイヤモンド誌が解説

整理

- これまでは自治体ごとに条例を制定

- 空き家対策が、国を挙げて行われることとなった。

- 「空き家は放置しておいた方がトク」という時代から、「なんとか手を打たなければならない」という時代にシフトしたということだ。

- 国も景気浮揚のために新築住宅を促進してきた。また、中古住宅の流通市場が未熟で、資産価値をきちんと判定して売りに出すという体制が整っていない。

民間の動き:例

大和ハウス・・・空き家は売却すべきか、活用すべきか? その1(ダイワハウス)

LIXIL・・・相続物件空き家の賃貸、リフォーム、売却

積水ハウス・・・多種多様な解決力を持つグループ企業と連携し、空き家についてさまざまな活用手法のご紹介が可能です。

※大手以外、地方密着の業者例

空き家管理MYS長岡・・・通風・換気 、通水、清掃、庭木のチェック、雨漏りのチェック、外部チェック、権利関係のチェック、有事後の巡回、近隣訪問、その他(ポストの整理など)

空き家検索

空き家データベース TOP – 不動産ジャパン((公財)不動産流通推進センター)

(不動産ジャパンは、4団体の加入業者が取り扱う豊富な物件情報を集約した不動産総合サイトです。)

各市町村も空き家データベースを整えることに努力することになっていますので、少なくとも情報面は揃ってゆきそうです。

あとは、法律と情報をどう使ってゆくか。

一番自治体間で差が出そうな部分です。