JR東日本のトランヴェールにからむしについて書いてありました。

トランヴェールは毎月発行され、新幹線の背もたれの網の中に挟まっていてお持ち帰りも自由な冊子です。

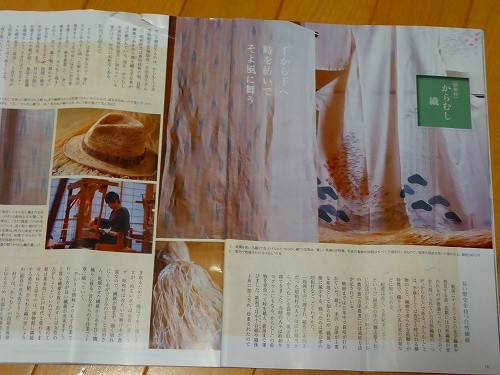

興味深い「からむし(苧麻・青苧)」についての記事が有ったので持ち帰りました。

以前、「鎌倉幕府を支えた越後柏崎佐橋、大江・毛利の夢の砦」で

明応三年(1494)、守護・上杉氏が柏崎の代官的立場にあった国人・毛利重広に発給した制札には、柏崎に出入りする物品に対する賦課が示され・・・

からむし(青苧)・ほか・・・が一駄廿文と最も高い賦課をかけられており、これらが流通上で重要な物品とであったことがわかる。

青苧は魚沼郡から堀之内や小千谷、蔵王堂などを経由して柏崎に運ばれ、さらに「越後船」などで小浜に海路輸送された。 柏崎の商人が京での青苧販売を行っていた

そのほか、からむし(青苧)とは何かについても上記ページ内でまとめました。

で、この冊子では主要な産地として知られていた「最上・米沢・会津」とあります。

いずれも日本海側の山間地で、江戸時代に越後から東北へ主要産地が動いたのでしょうか?

で、良く考えてみたら米沢・会津は越後の上杉氏が転封されて移った地域。

稼ぎ頭の「からむし栽培技術農家」も一緒に連れて行ったことが容易に想像できます。

最上はその上流米沢も下流庄内もともに上杉領だった場所で、なんらかの技術の伝搬が起きたのでしょう。

興味深いのは、以前はからむしを越後から京に運んだ訳ですが、冊子では会津からからむしを越後まで運んで売ったそうです。

それが小千谷縮や越後上布に加工されたとのこと。(小千谷縮や越後上布は2009年にユネスコの無形文化遺産)

越後は京にとって代わる機織り産業の育成に成功していたということですね。

上杉謙信は実に商売上手で京まで自ら売り込みに行って(2度の上洛、朝廷・公家・将軍家などに手土産山ほど)いるわけで、しょっちゅう戦が出来る余裕があったのはその資金の為と言われています。

上記冊子で「からむし織」の丹物で作られた着物の写真が有って、価格は160万円との事。

贅沢禁止令の中にからむしの着物が入っていたというのはうなづけます。

以下は全くの想像

新潟県長岡市山古志に種苧原(たねすはら・たなすはら)という山上の大きな集落があります。

苧と言う字が珍しいですが、これは青苧の字でしょうね。

青苧(あおそ)とも呼ばれるからむしの生産地として大いに設けていたのが想像できます。

昔は山間地に産業が多く豊かで、種苧原のように大きな集落も山上に生れたのではないかと思えます。

また、同じく山古志にこれまた山上の大きな集落「虫亀」(むしがめ)がありますが、この「むし」もからむしの「むし」だったのではないでしょうか。(コトバンク:苧/枲/苧麻)

そうだとすると一大からむし産業地帯で近隣で最も豊かな地「山古志」が目に浮かびますね。

復興ビジョンに種苧原で「白ちぢみ」という製品まで作っていたという記述がありました。

さらに江戸末期、飢饉で苦しむ(人口減少)全国をよそに種苧原は人口を倍増させていたとか。

豊かだったんですね。

そう見ると、時代というのは物凄いうねりで、いつまた逆転するか解らないところです。(超最先端技術では雪や木材が大事な資源になっているようです。また山の時代になっちゃうかも?)

からむしからの脱線でした・・・。