[素人歴史妄想シリーズ]

前編の続きです。

未舗装の林道らしい、山道らしい峠道から広田峠・おまん茶屋へ向かいます。

快適です。

この道は小中学校の遠足に使ってもらいたい歴史の宝庫ですね、学びについてもひとこと。

- ルート案内

- 行程のレポート

- 歴史教育されていないような気も

と、こういう感じでまとめます。

1、ルート案内

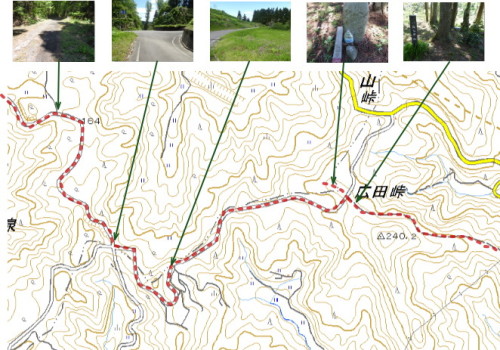

全行程地図

地図は全て国土地理院の地理院地図、電子国土Webから利用させていただいています。

中編で歩いたルートの地図、ここも正味約50分です。

2、行程のレポート

1、四つ角です。

左はどうやら長鳥方面へ行く道。長鳥には勝海舟の先祖が居ました。今、その地の公園には船が置かれています。

2、今度は舗装された四つ角

しばらく進む(13分)とここも四つ角。真直ぐ行くと菅沼集落を経て袴沢集落を過ぎ直ぐに塚野山です。魚沼街道広田峠は袴沢と塚野山の間で終わります。

昔は三島郡と刈羽郡の境でした。魚沼街道の広田峠から薬師峠まではは三島郡と刈羽郡の境となっており、両郡が街道保守と運送の責任を負っていたようです。

3、左手に行く

広田峠へは快適な林道を辿ってゆきます。

4、高原状

高原状の草地が広がります。なにかノビノビの区間

5、越後三山

遠くに雪の残る越後三山、越後山脈の山々が見えます。

抜群の景色。

6、尾根道を進む

快適な道をぐんぐん進みます。

7、入り口

アップダウンを繰り返し、案内杭にたどり着きました。

8、反対側の尾根に二十三夜塔

林道を作った時に広田峠を割って切通したようです。

道路を挟んだ山にも小道が有ったので登るとに二十三夜塔が有りました。

十五夜が満月なら二十三夜は半月でしょうか。

ここに集まって悪霊を追い払ったのですね。

小千谷から薬師峠の直前の小千谷カントリー入り口付近にも二十三夜塔が有りました。

昔は周りに木が無かったでしょうから薬師峠の二十三夜塔並みに絶景だったでしょう。

9、旧魚沼街道侵入口

さて引き返して舗装林道に戻ります。旧魚沼街道侵入口と書かれた杭から峠道に入ります。これも塚野山歴史の会の設置です。

10、快適な街道を少し登ります。

最初の坂は掘削した新道に合わせたためか少し急坂、コンクリが打ってありました。

11、お萬茶屋

直ぐにおまん茶屋が有りました。この写真は峠道から振り返ったもの。実際は進行方向の右側です。

この茶屋は「お萬」が営んでいたようで、かなりの美貌の人だったという話になっています。

ある日武士の手により殺害された。という様な伝説だったと思いますが詳細は忘れました。

12、お萬茶屋跡地

おまん茶屋の跡にはこのようなものが置かれていました。

思ったより狭い敷地です。水は何処から汲んだのでしょう。茶屋のすぐ下、現在の信越線の通っている沢が水が豊富みたいです。そこからでしょうか。

13、長谷川邸改築300周年記念

一応、その記念で歩いています。

でも、長谷川邸周りでは街道の話はでてこないのですよね。そればかりか、塚山宿の話も無く庄屋として農業方面の話しか聞こえません。

山林を多く所有していたとの事なので街道の利用は大いにしていたと思うのですが。

まさに当事者だと思うのですが。何か言えない理由がありそうです。

14、馬頭観音

お萬茶屋から進むと馬頭観音が有りました。ここでも塚野山歴史の会の案内杭があります。助かりますね。

15、とにかく気持ちの良い街道

道幅も広くなだらかで倒木や枝も落ちていなく気持ちの良い峠道です。

人の手が入っているのは明白。旧三島郡側の塚野山か旧刈羽郡側の袴沢や小坂の人達か。

ここを上杉軍が何千人も通ったのです。

古代、奈良や平安時代には軽井川の鉄製品「釘」とかが小千谷方面に、反対側魚沼からは超高級繊維「カラムシ」が柏崎方面(京へも)へ運ばれたはずです。一体どれくらいの人馬が通ったでしょう。

16、電電公社の小屋?

マークが電電公社みたいです。何かを中継していたのでしょう。無線か有線か。

現在中はがらんどうです。

17、くどいですが快適

昔は雑木林は順繰りに刈られていて山にこんなに大きな木は無かったと思いますが、それでも街道周りは日除け雪吹除けの木が有ったものと思われます。

路はえぐられていて風の影響も少なそうです。

気持ちの良い尾根道。

塚山宿への続きは後半を待ってください。

つづく 魚沼街道の広田峠を歩く、北条から塚野山(後編) 長谷川邸・三波春夫顕彰碑・塚山駅

3、歴史教育されていないような気も

記憶だけで書きます。

戦後の様々な見直しの一環でしょうか、個人的に地元のこの峠の歴史を学校で学んだ記憶はありません。

さらに、地元の人達からも聞いた事はありません。

でも、謙信・景勝・兼続も関東遠征時に通り、参勤交代のお殿様たち、維新時は山県有朋も通ったかも。という峠であり、鉄製品や高級布地が交易された重要街道であった可能性が高いわけです。

この地域の先祖はそれらを助けてきた人達なのです。誇らしい。

でも、自分達の祖先が農業だけでなくその重要な街道に関係していたという誇りなど微塵も学ばないで来たのです。

なぜ、こういう地域歴史は教育されてこなかったのか?

過去の事、様々な事情があったのでしょう。

それがある部分正しかったからこうやって語ることができる世の中になっている訳で。

これからどうするかですね。

地域の人達に伝えることで、地域の人達の誇りにしてもらいたいところです。

外部の情報に常に接していた地域なので情報に敏感で、それが世界的企業になったり国民的歌手を生んだり人気落語家を生んだのかもしれません。

この地にテニス界の女王、キング夫人やナブラチロワが訪れたことがあるわけで、世界にも開けた路として今日にも続いていたのです。

つづく 魚沼街道の広田峠を歩く、北条から塚野山(後編) 長谷川邸・三波春夫顕彰碑・塚山駅