知る人ぞ知るとんでもないエネルギー供給ネットワークがあるのでした、この日本に。

東日本大震災の仙台を救ったのは新潟県から遥々伸びたガスパイプラインだった。

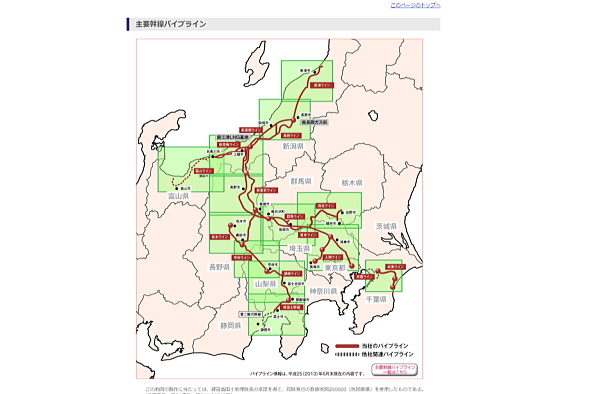

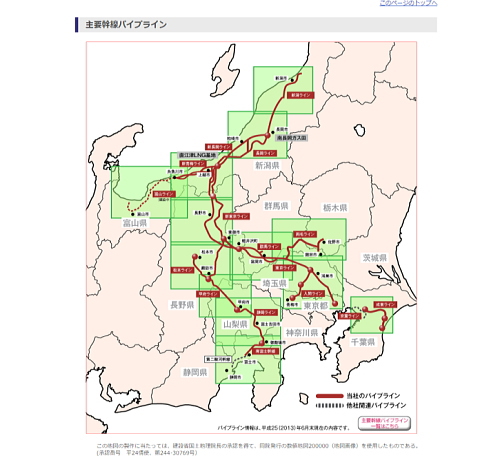

そのほか関東にも中部静岡にもパイプラインは伸びています。

エネルギーに乏しい日本において新潟県は重要な働きをしています。

ここでは、想像を超えた距離にしかれたパイプラインを各社サイトから見てみます。

インデックス

- ガスパイプライン敷設の経過

- 新潟県の天然ガスと新潟港のLNG

- 各社ガスパイプラインの紹介

- 東日本大震災時の仙台のガス

1、ガスパイプライン敷設の経過

- 天然ガス工業会HPより引用 「昭和37年に、新潟のガス田から東京への330kmの長距離パイプライン(東京パイプライン)が完成し、新潟から首都圏への天然ガス供給が実現しました。それまで都市ガスは、石炭を乾留してガスを製造して供給していましたが、東京パイプラインの完成により、天然ガス化が進むことになりました。」 引用以上

- 上記のように、国内最大の天然ガス生産地の新潟県からガスを供給することができて、快適な都市ガスによる生活が可能になったようです。

2、新潟県の天然ガスと新潟港のLNG

新潟県には天然ガス田とLNG(液化天然ガス)を輸入して備蓄する設備が新潟東港にあります。国内産と輸入とでおそらく万全な供給体制と言えるでしょう。国内産があることにより、おそらく為替変動による価格の上下にも柔軟に対応できるのではないかと思います。

南長岡ガス田(国際石油開発帝石)

新潟基地(日本海エル・エヌ・ジー)

3、ガスパイプラインの紹介

国際石油開発帝石株式会社:石油・天然ガスの探鉱・開発・生産を積極的に推進し、エネルギーの安定的かつ効率的な供給の実現に貢献

石油資源開発株式会社:石油、天然ガス及びその他のエネルギー資源の探査、開発、販売とこれらに関連しての掘削などの請負事業

4、東日本大震災時の仙台のガス

- プレジデントオンライン: エネルギー安定供給のカギ「日本横断パイプライン」とは より引用

- 「仙台にはLNG (液化天然ガス)の輸入基地があるが、東日本大震災にともなう津波の被害によって、基地の機能は長期にわたって失われた。もし、新潟・仙台間天然ガス・パイプラインが存在していなかったならば、仙台市における都市ガスの復旧が大幅に遅れていたことは、間違いない。」 引用以上

- 仙台市が順調に機能したことにより東日本大震災も復旧復興への手順を考えるいとまができました。このパイプラインが果たした役割は極めて大きいと言えるでしょう。

- 日本海側というのは太平洋側の影響が無い(この場合は災害が及ばない)別の世界なのです。逆も真なりですが。横断でバックアップ関係を築くというのは国の大事ですね。

PRESIDENT Online :エネルギー安定供給のカギ「日本横断パイプライン」とは